○伊勢原市行政文書取扱規程

昭和63年3月29日

訓令第2号

目次

第1章 総則(第1条―第11条)

第2章 文書の収受等(第12条―第16条の6)

第3章 行政文書の作成等(第17条―第31条の2)

第4章 行政文書の施行(第32条―第40条)

第5章 行政文書の整理及び保管(第41条―第46条)

第6章 行政文書の保存(第47条―第54条)

第7章 行政文書の廃棄(第55条・第56条)

第8章 雑則(第57条―第58条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、伊勢原市行政文書管理規則(令和2年伊勢原市規則第15号。以下「規則」という。)その他別に定めるもののほか、行政文書の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(平16訓令8・令2訓令2・一部改正)

(1) 総合行政ネットワーク文書 総合行政ネットワーク(国及び地方公共団体の組織内ネットワークを相互に接続した情報通信ネットワークをいう。)の電子文書交換システムにより電子署名が付与され交換される電磁的記録をいう。

(2) 電子署名 電子計算機による情報処理の用に供される電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次のいずれにも該当するものをいう。

ア 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

イ 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

2 前項各号に定めるもののほか、この訓令における用語の意義は、規則及び伊勢原市事務決裁規程(昭和51年伊勢原市訓令第2号。以下「決裁規程」という。)の例による。

(平2訓令6・平4訓令2・平5訓令8・平7訓令1・平7訓令4・平9訓令3・平10訓令2・平12訓令1・平12訓令5・平16訓令5・平16訓令8・平20訓令5・平20訓令13・平22訓令3・令2訓令2・一部改正)

第3条から第5条まで 削除

(令2訓令2)

(課等長の職務)

第6条 課等長は、課等における行政文書の取扱いが適正かつ円滑に処理されるよう指導及び改善に努めるとともに、事案が完結するに至るまでその経過を明らかにしておかなければならない。

2 伊勢原市職員の種類及び職の設置に関する規則(昭和40年伊勢原市規則第2号。以下「職規則」という。)第3条第3項に規定する担当課長又は伊勢原市消防本部の組織等に関する規則(平成5年伊勢原市規則第8号。以下「消防規則」という。)第6条第2項に規定する担当課長が置かれた課等の長は、決裁規程第4条第3項の規定により当該担当課長が分担することとして指定した事務に係る行政文書について、この訓令の規定により課等長が行うこととされた職務を当該担当課長に行わせることができる。

(平16訓令5・平19訓令4・平20訓令5・平22訓令3・平24訓令2・令2訓令2・令6訓令4・一部改正)

(文書取扱主任者及びファイル担当者の指定)

第7条 文書取扱主任者(以下「文書主任者」という。)は、所属職員のうち職規則第3条第1項に規定する係長又は同条第4項に規定する主幹、副主幹若しくは主査及び消防規則第6条第1項に規定する係長又は消防規則第6条第2項に規定する主幹、副主幹若しくは主査のうちから課等長が指定する。

2 ファイル担当者は、所属職員(前項の規定により文書主任者として指定した者を除く。)のうちから課等長が指定する。

3 課等長は、第1項の規定により文書主任者を指定したときは、速やかにその者の職氏名を文書主管課長に報告しなければならない。

(平19訓令4・平19訓令12・平20訓令5・平22訓令3・平24訓令2・平28訓令1・令2訓令2・令6訓令4・一部改正)

(文書主任者等の職務)

第8条 文書主任者は、課等における次に掲げる事務を処理する。

(1) 文書事務の指導及び改善に関すること。

(2) 行政文書の審査に関すること。

(3) 行政文書の収受、配布及び発送に関すること。

(4) 行政文書の整理及び保管に関すること。

(5) 保存すべき行政文書の引継ぎ及び確認に関すること。

(6) 文書管理システムの利用に係る調整等に関すること。

(7) ファイル担当者の指導に関すること。

(8) その他、行政文書の取扱いに関し必要なこと。

2 ファイル担当者は、課等における次の事務を処理する。

(1) ファイリング・システムの実務に当たること。

(2) 保存すべき行政文書の引継ぎに関し、文書主任者を補助すること。

(3) その他、行政文書の取扱いに関し、文書主任者を補助すること。

(平2訓令6・平19訓令4・平20訓令5・令2訓令2・一部改正)

(総合行政ネットワーク文書取扱主任者の設置及び職務)

第8条の2 前2条の規定にかかわらず、文書主管課長は、総合行政ネットワーク文書の受信、配布及び送信並びに電子署名の検証及び付与に係る事務を処理する総合行政ネットワーク文書取扱主任者を別に置くことができるものとする。

(平16訓令8・追加、平19訓令4・一部改正)

第9条 削除

(令2訓令2)

(行政文書の処理年度)

第10条 行政文書の処理に関する年度は、別に定めるもののほか、会計年度によるものとする。

(令2訓令2・一部改正)

(行政文書の記号及び番号)

第11条 行政文書には、次に定めるところにより、記号及び番号を付さなければならない。ただし、公示文書、令達文書及び軽易な文書にあっては、この限りでない。

(1) 施行する行政文書の記号は、市名の首字の次に課等の略称を付し、処理するものとする。

(2) 課等の略称は、文書主管課長が毎会計年度ごとに指定する。

(3) 行政文書の番号は、文書管理システムの利用により課ごとに付するものとする。

(4) 行政文書の番号は、毎会計年度ごとに更新するものとする。

(平2訓令6・平20訓令5・令2訓令2・一部改正)

第2章 文書の収受等

(平2訓令6・平16訓令8・令2訓令2・改称)

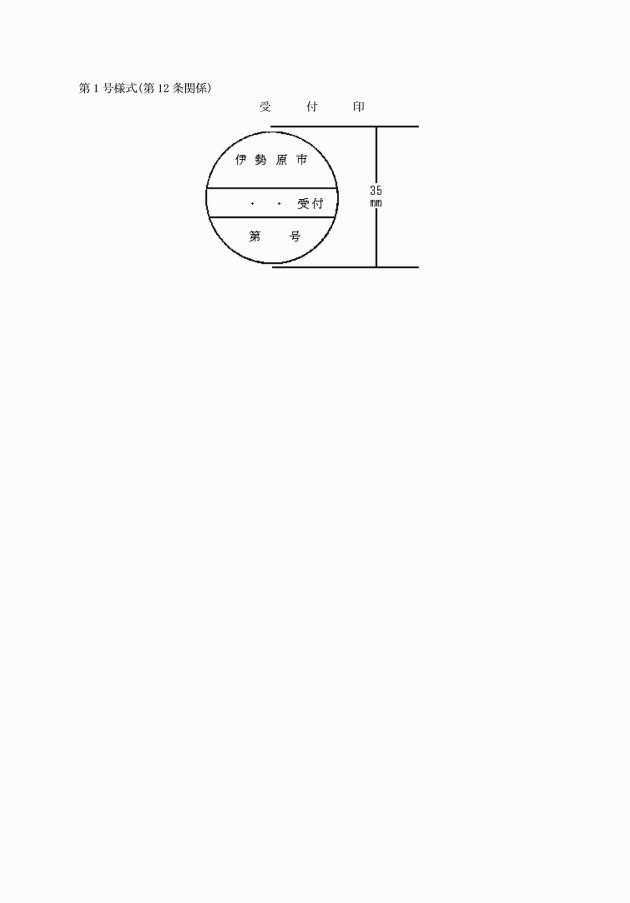

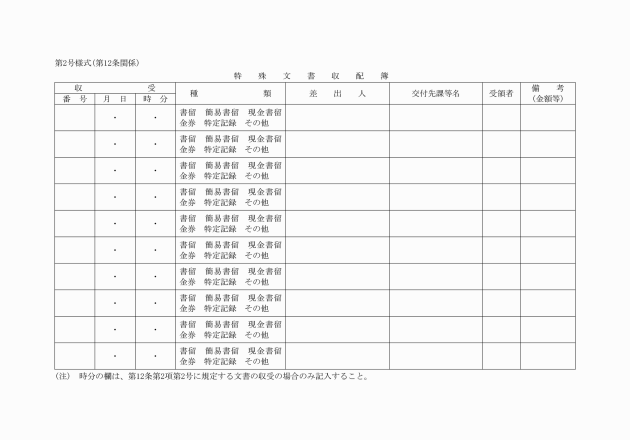

(1) 現金書留及び有価証券等(以下「金券」という。) 封筒の表に受付印を押し、特殊文書収配簿(第2号様式)に必要な事項を記入の上課等に交付し、受領印を受けなければならない。この場合において、当該交付を受けた課等の文書主任者は、金額等の表示と現金等に相違があるときは、差出人に照会し、必要な処理を行わなければならない。

(2) 訴訟若しくは審査請求その他到達日時が権利の得失に関係する文書又は特殊取扱郵便により送達された文書 特殊文書収配簿に必要な事項を記入の上課等に交付し、受領印を受けなければならない。この場合において、当該交付を受けた課等の文書主任者は、文書の欄外に収受した時刻を明記しておかなければならない。

(平16訓令8・全改、平20訓令5・平21訓令7・令2訓令2・一部改正)

(文書収受の特例)

第13条 到達した文書のうち、定例又は軽易な事案で多量に処理を要するもの及び文書主管課長が必要と認めたものに限り、課等において収受することができる。この場合において、文書主管課長は、関係する課等長と協議し、あらかじめその文書を指定しておくものとする。

(平20訓令5・令2訓令2・一部改正)

(課等が直接収受した文書の処理)

第14条 課等において、出張先又は会議等で直接収受した文書は、速やかに第16条第2項の定めるところにより必要な手続を経なければならない。

(平18訓令7・令2訓令2・一部改正)

(勤務時間外到達文書の処理)

第15条 勤務時間外に到達した文書の処理は、伊勢原市職員服務規程(平成7年伊勢原市訓令第2号)の定めるところによる。

(平18訓令7・一部改正)

(文書の配布等)

第16条 文書の配布は、文書主管課に設置する文書配布箱により行うものとする。ただし、緊急を要するものはこの限りでない。

2 2以上の課等に関係する文書は、その関連が最も深い課等に配布するものとする。

3 課等長は、文書主管課から配布を受けた文書について、当該文書に係る事務の所掌が異なるものと認めるときは、速やかに当該事務を所掌する課等に直接又は文書主管課を経由して回付しなければならない。

(平2訓令6・平20訓令5・一部改正)

(1) 課等において開封した文書のうち、金券が同封されているもの 第12条第2項第1号に掲げる処理を文書主管課に依頼する。

(2) 課等において開封した文書のうち、到達の日時がその行為の効力又は権利の得喪若しくは変更に関係のあるもの 文書の余白に到達日時を記入する。

2 前項の場合において、文書主任者は、担当者に配布する前に文書管理システムに必要事項を記録しなければならない。

3 文書主任者は、前項の規定により処理した文書について、速やかに内容を審査し、当該文書に係る事務を分担処理することとして課等長(担当課長の分担に係る事務にあっては担当課長)が指定した職員に配布しなければならない。

(令2訓令2・全改)

(ファクシミリで受信した文書の収受)

第16条の3 課等において、ファクシミリにより受信したもので、当該課等長が文書により処理する必要があると認めるものは、前条の規定に準じて処理しなければならない。この場合において、課等長は、当該受信した文書に係る事務の所掌が異なるものと認めるときは、速やかに当該事務を所掌する課等に回付又は転送しなければならない。

(平16訓令8・追加、平20訓令5・令2訓令2・一部改正)

(電磁的記録への変換等)

第16条の4 前7条の規定により配布を受け、又は直接受領した文書については、電子文書に変更後、当該電子文書を文書管理システムに登録し、起案又は供覧をすることができる。

(令2訓令2・追加)

(電子メールの収受)

第16条の5 課等において直接受信した電子メールは、文書主任者又は担当者が受信し、文書管理システムに必要事項を登録しなければならない。ただし、文書管理システムに登録する必要がないと認められるものについては、この限りでない。

2 課等長は、当該受信した電子メールに係る事務の所掌が異なるものと認めるときは、速やかに当該事務を所掌する課等に転送しなければならない。

(令2訓令2・追加)

(総合行政ネットワーク文書の受信及び配布)

第16条の6 総合行政ネットワーク文書取扱主任者は、総合行政ネットワーク文書を受信した場合は、次に掲げるところにより処理するものとする。

(1) 受信した総合行政ネットワーク文書の電子署名を検証すること。

(2) 受信した総合行政ネットワーク文書の形式を確認し、当該文書の発信者に対して、形式上の誤りがない場合は受領通知を、形式上の誤りがある場合は否認通知をそれぞれ送信すること。

2 総合行政ネットワーク文書取扱主任者は、前項の規定により受領通知を行った当該文書を、当該文書に係る事務を所掌する課等に配布するものとする。

(令2訓令2・追加)

第3章 行政文書の作成等

(平16訓令8・令2訓令2・改称)

(起案の方法)

第17条 起案文書(電子文書を含む。以下同じ。)は、文書管理システムを利用して作成しなければならない。

2 電子決裁起案、併用決裁起案及び紙決裁起案の方法及び区分は、次の表のとおりとする。

方式 | 方法 | 区分 |

電子決裁起案 | 電子的な方法により回議し、決裁を得ること。 | 添付する文書(以下「添付文書」という。)がない場合又は添付文書が全て電子文書の場合 |

併用決裁起案 | 文書管理システムに必要事項を登録した後、紙に印刷した添付文書管理票を併せて回議し、電子的な方法により決裁を得ること。 | 添付文書に電子文書と紙文書が混在する場合又は添付文書が全て紙文書の場合 |

紙決裁起案 | 文書管理システムに必要事項を登録した後、紙に印刷した起案文書により回議し、決裁を得ること。 | 添付文書が全て紙文書の場合 |

3 前2項の規定にかかわらず、緊急の取扱いを要する事案については、起案文書によらないで事案の決定をすることができる。

(1) 紙で収受した行政文書に基づいて起案する場合で、当該行政文書の保存期間が1年未満のもの

(2) 文書管理システムによる起案が合理的でないと認められるもの

(令2訓令2・全改)

(1) 件名、起案日、回議区分、決裁区分、保存先フォルダー、保存期間、取扱種別、開示区分等を文書管理システムに登録すること。

(2) 件名は、後の検索を容易にするため、的確かつ簡潔に記載すること。

(3) 起案には、起案の理由、経過、根拠等決裁を行う者が判断するのに必要な事項を記載すること。

(4) 要旨は、決裁の効率化を図るため、起案内容を要約し、記載すること。

(5) 本文は、件名に対応したわかりやすい文章で登録し、その書式、形式等は、伊勢原市公文例規程(平成2年伊勢原市訓令第5号。以下「公文例規程」という。)の定めるところによること。

(6) 本文には登録できない文書又は発送を伴う文書については、当該文書が電子文書の場合はその件名と文書を、紙文書の場合は件名を登録すること。

(7) 立案の経過を知りやすくするため、必要に応じて、文書管理システムに保存済みの関連文書等を添付すること。

(8) 回議ルートは、直属上司を経て順次、市長又は決裁規程の規定により専決権限を有する職員を選択し、設定すること。

(9) 起案文書の事案が他の課又は部に関連する場合は、合議対象者を選択し、設定すること。

(10) 起案者は、起案文書の作成が終了した場合、次に定める方法により回議を開始すること。

ア 電子決裁起案にあっては、起案文書の全部を文書管理システムに登録した後、回議開始の登録を行うこと。

イ 併用決裁起案にあっては、電子文書を文書管理システムに登録し、件名を登録した添付文書管理票を出力した後、回議開始の登録を行うこと。

ウ 紙決裁起案にあっては、起案文書の必要事項を文書管理システムに登録し、起案文書を出力した後、回議開始の登録を行うこと。

(令2訓令2・全改)

第19条及び第20条 削除

(令2訓令2)

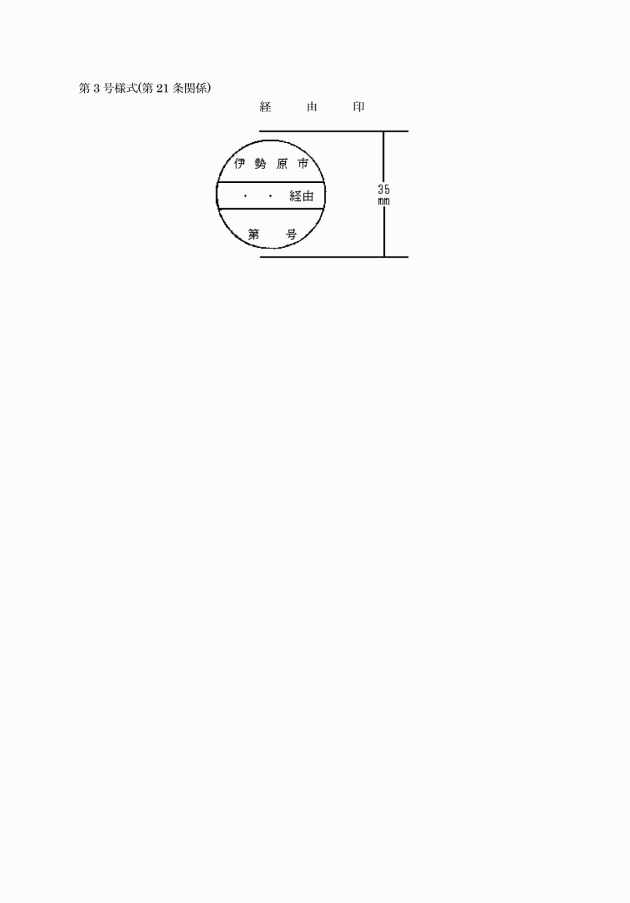

(経由文書の処理)

第21条 経由文書は、文書の余白又は指定された場所へ経由印(第3号様式)を押し、文書管理システムに必要事項を記録し、処理しなければならない。

(平18訓令7・平20訓令5・令2訓令2・一部改正)

(合議を要する行政文書の取扱い)

第22条 関係する部課等長の合議を必要とする行政文書は、あらかじめ関係する部課等長と十分協議の上起案し、決裁規程の定めるところにより決裁等を受けなければならない。

(平元訓令2・平7訓令4・平9訓令3・平19訓令4・平19訓令12・平20訓令5・令2訓令2・一部改正)

(合議を求められた行政文書の取扱い)

第23条 合議を求められた部課等長は、合議を求められた行政文書について、速やかに検討し、日時を要するものにあっては、その事務を主管する部課等長にその理由を連絡しなければならない。

2 合議を求められた部課等長は、合議を求められた行政文書について意見を異にするときは、その事務を主管する部課等長と速やかに協議しなければならない。

(平7訓令4・平20訓令5・令2訓令2・一部改正)

(文書主管課長に合議する行政文書)

第24条 次に掲げる事案に係る行政文書は、文書主管課長に合議しなければならない。

(1) 議会に提出する事案

(2) 規則並びに規程形式の告示及び訓令に関する事案

(3) 法令の解釈及び運用の方法に関する事案

2 文書主管課長は、前項各号に掲げる事案について、事前に協議を受けることができる。

4 文書主管課長は、条例、規則並びに規程形式の告示及び訓令の制定又は改廃について必要があると認めるときは、関係する課等長に対して適切な措置を講ずることを求めることができる。

(平7訓令4・平20訓令5・令2訓令2・一部改正)

(1) 電子決裁起案 文書管理システムにおいて承認する。

(2) 併用決裁起案 添付文書管理票に記載されている確認番号を入力し、文書管理システムにおいて承認する。

(3) 紙決裁起案 起案文書の押印欄に認印をする。

(令2訓令2・全改)

(決裁等事案の訂正等)

第26条 決裁責任者は、決裁等を求められた事案に係る文書を直ちに審査し、必要と認めるときは訂正若しくは再起案を命じ、又は自ら訂正した上決裁しなければならない。

(平20訓令5・全改)

(決裁等事案の再回付等)

第27条 決裁に至るまでの手続過程において、決裁等事案を廃止したとき又は決裁等事案の内容に変更があったときは、関係する部課等長に再び回付し、又は当該決裁過程の結果を通知しなければならない。

2 起案者は、回議中の起案文書を廃したときは、その旨を文書管理システムに記録しておくものとする。

(平20訓令5・全改、令2訓令2・一部改正)

(代決)

第28条 決裁規程に基づき代決した者は、電子決裁起案又は併用決裁起案の場合は承認の事実を文書管理システムに記録し、紙決裁起案の場合は押印をした箇所の上部に「代」と記入するものとする。

(平7訓令4・平20訓令5・令2訓令2・一部改正)

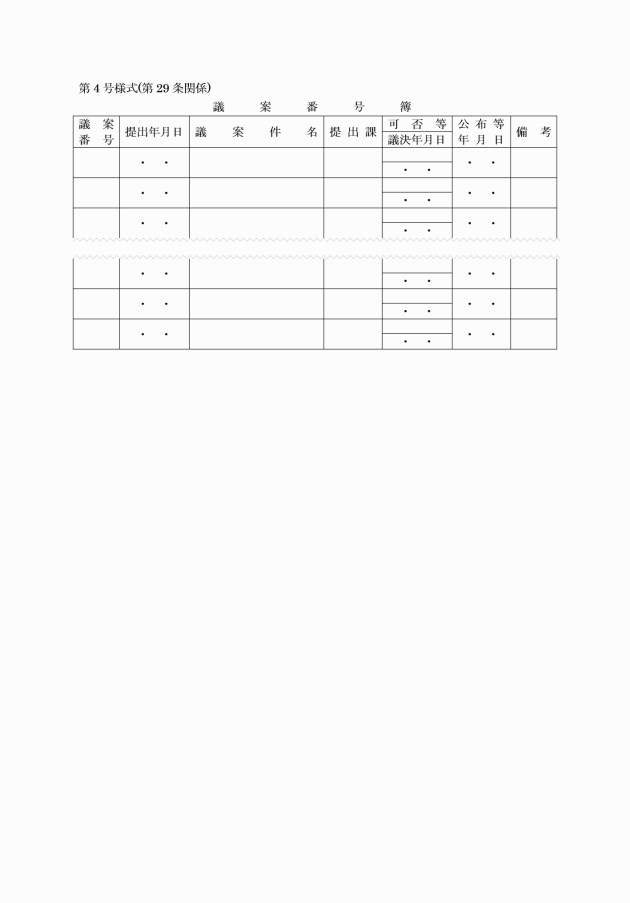

(議会議案の取扱い)

第29条 課等長は、決裁の終了した決裁等事案(以下「原議書」という。)のうち、議会の議決若しくは同意を要し、又は報告する事案(以下「議会議案」という。)については、議会への提出を依頼する文書とともに、当該議案部分を文書主管課長に送付しなければならない。

(平20訓令5・令2訓令2・一部改正)

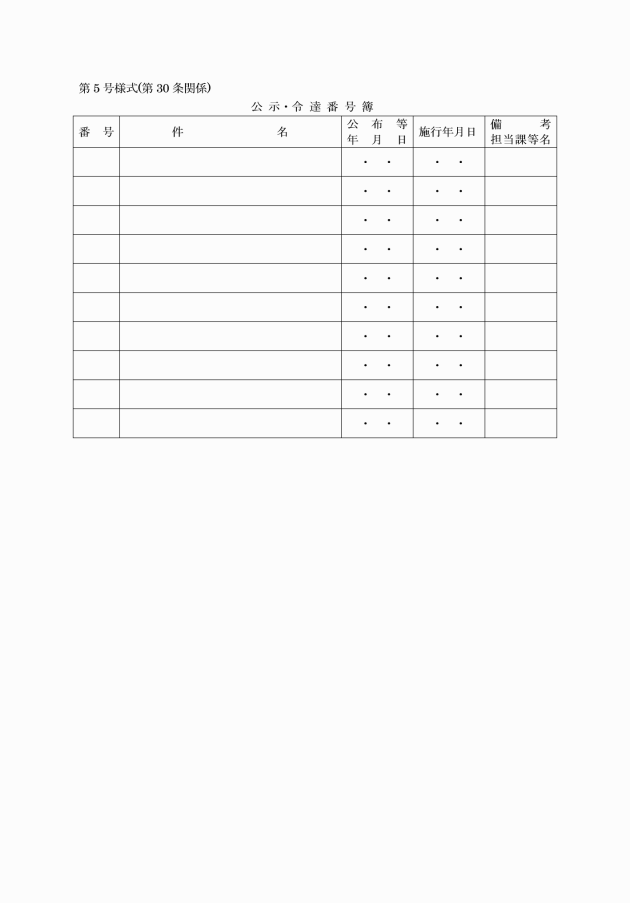

(公示及び令達の取扱い)

第30条 課等長は、規則並びに規程形式の告示及び訓令に関する原議書については、公布等施行の手続を依頼する文書とともに、当該原議書のうち公布等施行の手続に必要な部分を文書主管課長に送付しなければならない。

3 前項の規定により公布等施行された原議書は、その事務を主管する課等が保管するものとする。

(平18訓令7・平20訓令5・令2訓令2・一部改正)

(指令の取扱い)

第31条 指令は、施行する文書に指令番号を付さなければならない。この場合において、指令番号の表示は、「伊勢原市指令( )第 号」とし、課等の略称を括弧書するものとする。

2 前項の指令番号は、文書管理システムの利用により課等ごとに付するものとする。

(平20訓令5・全改、令2訓令2・一部改正)

(供覧)

第31条の2 供覧文書は、電子的な方法により回議するものとする。ただし、軽易なもの(電子文書を除く。)については、当該供覧文書の余白等に「供覧」の表示をし、閲覧者の押印欄等を設けて回議することができる。

2 供覧文書の事務担当者は、当該供覧文書を回議する場合には、文書管理システムに管理上必要な項目を記録するものとする。

3 供覧文書の事務担当者は、当該供覧文書の回議が終了した場合は、文書管理システムに回議の終了に係る事項を記録するものとする。

(令2訓令2・追加)

第4章 行政文書の施行

(平16訓令8・改称)

(清書及び印刷)

第32条 課等長は、行政文書の施行に関し、ワードプロセッサ清書、毛筆清書(以下「清書」という。)又は印刷を必要とするものについては、文書主管課長に依頼するものとする。

2 前項の規定による依頼は、別に定める清書印刷依頼票により行うものとする。ただし、文書主管課長が不適当と認めるものは、この限りでない。

(平2訓令6・平20訓令5・平20訓令12・令2訓令2・一部改正)

(令2訓令2・一部改正)

第34条 削除

(令2訓令2)

(1) 法規文、公示文及び令達文 条例、規則、告示、公告及び訓令並びに指令で公示令達番号簿に登載して発する行政文書又は指令番号を付して発する行政文書は、市長の職氏名

(2) 一般文(部内文書を除く。) 別に定めがあるものを除くほか、市長の職氏名。ただし、伊勢原市公印規則(昭和46年伊勢原市規則第19号。以下「公印規則」という。)別表に定める用途に掲げる名称又は職名をもって発する行政文書は、当該名称又は職氏名

(3) 庁内連絡文書 決裁規程に定める決裁区分に応じて決裁又は専決した者の職名をもって発する行政文書は、当該職名

(平20訓令5・追加、平21訓令7・一部改正、令2訓令2・旧第35条の2繰上・一部改正)

(1) 処分その他公権力の行使に当たる行為でない通知その他の軽易な行政文書でその性質上公印の押印が不要と認められるもの

(2) 不特定多数の者に対する案内、回覧その他の行政文書で一定の事実を周知すれば足りる性質のもの

(平2訓令6・全改、平16訓令8・平20訓令5・平21訓令7・令2訓令2・一部改正)

(契印)

第37条 前条第1項本文の規定により公印を押印して施行する行政文書(文書管理システムにより作成した行政文書を除く。)には、施行の確認のため、契印を当該行政文書の原議書にわたって押印しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる行政文書については、契印を省略することができる。

(1) 前条第1項ただし書の規定により公印の押印を省略した行政文書

(平2訓令6・全改、平16訓令8・平20訓令5・令2訓令2・一部改正)

(電子署名)

第37条の2 総合行政ネットワーク文書として送信する行政文書については、電子署名を付与するものとする。

2 電子署名の付与及び当該電子署名を付与した総合行政ネットワーク文書の送信は、第8条の2に規定する総合行政ネットワーク文書取扱主任者が行うものとする。

3 第1項の規定により総合行政ネットワーク文書として送信するときは、電子署名を付与した総合行政ネットワーク文書により送信する旨を文書管理システムに記録しなければならない。

(平16訓令8・追加、令2訓令2・一部改正)

(郵送等)

第38条 課等長は、郵送により行政文書を発送するときは、文書主管課長の指定する時間までに文書主管課において、文書主管課長が別に定める差出方法に従い行うものとする。ただし、文書主管課長が必要と認めるときは、郵便切手、郵便はがき等を使用して行うことができる。

2 課等長は、一時に多量の行政文書を郵送しようとするときは、その前日までに文書主管課長に連絡しなければならない。

3 課等長は、課等の特定の事務の用に供するための行政文書であって課等を名宛て先として差し出されるものを郵便により収受しようとするときは、必要に応じて料金受取人払制度を利用することができる。この場合において、課等長は、あらかじめ文書主管課長に申請しなければならない。

(平2訓令6・全改、平18訓令7・平20訓令5・平20訓令12・平22訓令1・平25訓令5・令2訓令2・一部改正)

(逓送)

第39条 課等長は、神奈川県宛てに発送する行政文書については、逓送文書依頼票により文書主管課長が指定する時間までに文書主管課に提出するものとする。この場合において、重要な送達文書には、その封筒の表に朱書により特別便の表示をしなければならない。

(平2訓令6・平20訓令5・令2訓令2・一部改正)

(ファクシミリ又は電子メールによる送信)

第39条の2 ファクシミリ又は電子メールによる行政文書の送信は、第36条第1項ただし書の規定により公印の押印を要しない行政文書で、事務の性質上特に課等長が認めたものについて行えるものとし、課等において行うものとする。

(平16訓令8・全改、令2訓令2・一部改正)

(1) 議会議案にあっては、市議会議長へ送付した日

(2) 規則、告示、公告、法令及びその他例規に関するものにあっては、公示・令達番号簿に登載し、公布等を行った日

(3) 施行する行政文書(一般文及び庁内連絡文書をいう。ただし、次号によるものを除く。)にあっては、当該文書を発信した日

(4) ファクシミリ又は電子メールにより送信した行政文書及び総合行政ネットワーク文書として電子署名を付与して送信した行政文書にあっては、当該文書を送信した日

(5) 前各号以外のものにあっては、その事務を処理した日

(平2訓令6・平16訓令8・平20訓令5・平21訓令7・令2訓令2・一部改正)

第5章 行政文書の整理及び保管

(平16訓令8・改称)

(文書の整理及び保管)

第41条 課等における紙の行政文書(以下この章において「文書」という。)の整理及び保管は、ファイリング・システムにより行うものとする。

2 前項の規定により保管する文書(以下「保管文書」という。)は、現年度文書及び前年度文書とする。

(令2訓令2・一部改正)

(保管用具)

第42条 文書の保管は、ファイリングキャビネット(原則としてA4サイズ3段式キャビネットを用いる。以下「キャビネット」という。)を用いて行うものとする。

2 前項の規定によるキャビネットに保管することが不適当な文書については、その他の保管用具を使用することができる。

3 キャビネットは、課等を単位とし、配列する個数を号数とし、及び上から段数として順次数えるものとする。

4 文書の整理に使用するフォルダー等は、次の各号の定めるところによる。

(1) 個別フォルダー 1つのまとまった文書ごとにこれを1件としてキャビネットに収納するためのもの

(2) 懸案フォルダー 懸案文書を収納しておくためのもの

(3) ガイド 文書の分類の構成と配列の状態を明確にするためのもの

(平2訓令6・平20訓令5・一部改正)

(ファイル基準表の作成)

第43条 課等長は、文書を系統的に整理及び保管するため、行政文書ファイル管理簿(以下「基準表」という。)を年度当初に作成しなければならない。

2 課等長は、法令等で定められた簿冊でキャビネットに収納することが不適当と認められる文書についても、前項の基準表に記入し、保管場所等を明確にするものとする。

3 課等長は、第1項の規定により作成した基準表を適宜補完整備しておかなければならない。

4 課等長は、前各項により作成した基準表を、文書主管課長が必要と認めたときは、その指定する日までに提出しなければならない。

(令2訓令2・一部改正)

(文書の整理及び保管方法)

第44条 処理が完結した文書は、個別フォルダーに収納し、基準表に従いキャビネットに整理保管し、原則として綴込みをしないものとする。ただし、キャビネットに保管できない文書については、それに適した保管方法により保管することができる。

2 保管文書は、次の各号により整理するものとする。

(1) 保管文書は、文書分類表に定める分類番号(以下「分類番号」という。)順に整理する。

(2) 個別フォルダーには、文書分類により同じく分類される事務に属し、かつ、保存期間を同じくする文書をまとめて収納し、施行年月日の古いものから順に整理し、最も新しいものが最前に位置するよう収納する。

(3) 文書分類の第4分類ごとに中見出し(第2ガイド)を設け、文書分類の小分類ごとに大見出し(第1ガイド)を定める。

(4) キャビネットの保管文書は、現年度分は第1段及び第2段の引出しに、前年度分は、第3段の引出しに収納し、使い分けるものとする。

(5) 文書は、執務中を除いては自己の手元においてはならない。

(6) 懸案文書は、懸案フォルダーに収納し、常に文書の所在を明らかにしておかなければならない。

(平元訓令2・平20訓令5・令2訓令2・一部改正)

(電子文書の整理及び保管)

第44条の2 電子文書の整理及び保管は、文書管理システムへの登録により行わなければならない。

(令2訓令2・追加)

(その他の行政文書の整理及び保管)

第44条の3 文書及び電子文書以外の行政文書については、その媒体等の性質に応じて、適切に整理及び保管をしなければならない。

(令2訓令2・追加)

(保管文書の貸出し)

第45条 保管文書の貸出しを受けようとする者は、関係する課等の文書主任者にその旨申し出なければならない。

2 文書主任者は、前項の申出があり事務の遂行に支障がないと認めるときは、これを貸し出すものとする。

(平20訓令5・一部改正)

(行政文書の調査点検)

第46条 文書主任者は、基準表に基づき、保管中の行政文書について整理及び保管の状況を適時調査し、適正な管理をするようファイル担当者を指導しなければならない。

2 文書主管課長は、文書整理の維持向上を図るため、必要に応じて課等における行政文書の整理及び保管状況について調査し、課等長に適切な助言を与えるものとする。

(令2訓令2・一部改正)

第6章 行政文書の保存

(平16訓令8・改称)

第47条から第51条まで 削除

(令2訓令2)

(行政文書の保存方法)

第52条 課等長は、規則第8条の規定により行政文書を文書主管課長に引き継ぐときは、当該行政文書を保存期間別及び文書番号順に整理し、文書保存箱に収納するものとする。

2 文書主任者は、前項の規定により行政文書を文書保存箱に収納したときは、当該文書保存箱に整理番号を付し、当該整理番号を文書管理システムに登録しなければならない。

3 課等長は、文書主管課長が指定する場所に文書保存箱を収納しなければならない。

(令2訓令2・全改)

(マイクロフィルムによる保存)

第53条 前条第1項の規定による保存文書は、マイクロフィルムに撮影し、当該マイクロフィルムをもって保存することができる。

2 マイクロフィルムに撮影できる行政文書は、30年を超えて保存する必要がある行政文書及び文書主管課長が必要と認める行政文書とし、その他必要な事項については、別に定めるものとする。

(令2訓令2・一部改正)

(保存文書の貸出し)

第54条 保存文書の貸出しを受けようとする者は、保存文書貸出記録簿に必要な事項を記入し、文書主管課長に申し出なければならない。

2 前項に規定する保存文書の貸出期限は、原則として5日以内とする。ただし、やむを得ない理由により長期にわたり貸出しを必要とする場合は、この限りでない。

3 保存文書の貸出しを受けた者が、保存文書を返還したときは、速やかに文書主管課長に報告しなければならない。

(平元訓令2・平20訓令5・令2訓令2・一部改正)

第7章 行政文書の廃棄

(平16訓令8・改称)

第55条 削除

(令2訓令2)

(1) 電子文書 文書主管課長が文書管理システムに廃棄する旨を記録し、廃棄する当該文書の目録を作成した後、文書管理システムから削除する。

(2) 電子文書を除く保存文書 文書主管課長が文書管理システムに廃棄する旨を記録し、廃棄する当該文書の目録を作成した後、文書主管課長が廃棄する。

2 前項第2号に規定する保存文書の廃棄は、焼却、裁断等の方法により行うものとする。

(令2訓令2・全改)

第8章 雑則

(庁外持出しの制限)

第57条 行政文書は、原則として庁外に持ち出すことができない。ただし、保管文書にあっては課等長の、保存文書にあっては文書主管課長の承認を受けたものは、この限りでない。

(令2訓令2・一部改正)

(電磁的記録の管理)

第57条の2 電磁的記録は、当該電磁的記録を作成し、保有している課等において適切な方法により分類整理し、保管し、及び保存するものとする。ただし、保存する必要がないものと課等長が認めるものは、この限りでない。

2 電磁的記録を保有する課等長は、当該電磁的記録の保存期間が満了したときは、当該電磁的記録を廃棄しなければならない。この場合において、第56条の規定を準用する。

(平16訓令8・全改、令2訓令2・一部改正)

(平16訓令8・追加、令2訓令2・一部改正)

(委任)

第58条 この訓令に規定するもののほか、行政文書の取扱いについて必要な事項は、別に定める。

(令2訓令2・一部改正)

附則

(施行期日)

1 この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この訓令の施行の際、現に旧規程の規定により保管又は保存されている文書は、この規程により保管又は保存されたものとみなす。

4 旧規程の規定により作成された帳票で、支障がないと認めるものに限り、なお当分の間使用することができる。

(伊勢原市マイクロフィルム文書取扱規程の一部改正)

5 伊勢原市マイクロフィルム文書取扱規程(昭和62年伊勢原市訓令第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(伊勢原市行政資料管理規程の一部改正)

6 伊勢原市行政資料管理規程(昭和62年伊勢原市訓令第11号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成元年3月31日訓令第2号)

1 この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

2 この訓令施行の際、改正前の訓令の規定により、すでに調整されている様式で支障がないと認めるものに限り、なお当分の間使用することができる。

附則(平成2年3月9日訓令第1号)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 この訓令施行の際、改正前の訓令の規定により、すでに調整されている様式で支障がないと認めるものに限り、なお当分の間使用することができる。

附則(平成2年4月1日訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行する。

附則(平成2年10月15日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成2年11月1日から施行する。

(伊勢原市マイクロフィルム文書取扱規程の一部改正)

2 伊勢原市マイクロフィルム文書取扱規程(昭和62年伊勢原市訓令第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成4年4月1日訓令第2号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成5年4月1日訓令第8号)

この訓令は、公表の日から施行する。

附則(平成6年12月20日訓令第11号)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 この訓令の施行の際、改正前の訓令の規定により、既に調整されている様式で支障がないと認めるものに限り、なお当分の間使用することができる。

附則(平成7年3月31日訓令第1号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成7年11月1日訓令第4号)

この訓令は、平成7年11月1日から施行する。

附則(平成9年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成10年3月26日訓令第2号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成12年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成12年9月29日訓令第5号)

この訓令は、平成12年10月1日から施行する。

附則(平成14年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成16年12月27日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(伊勢原市マイクロフィルム文書取扱規程の一部改正)

2 伊勢原市マイクロフィルム文書取扱規程(昭和62年伊勢原市訓令第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(伊勢原市行政資料管理規程の一部改正)

3 伊勢原市行政資料管理規程(昭和62年伊勢原市訓令第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成18年5月12日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に改正前の伊勢原市行政文書取扱規程に定める第3号様式、第8号様式、第11号様式及び第14号様式(以下この項において「様式」という。)により処理されている事項は、それぞれこの訓令による改正後の伊勢原市行政文書取扱規程に定める様式により処理された事項とみなす。

附則(平成18年6月26日訓令第10号)

この訓令は、公表の日から施行する。

附則(平成19年3月29日訓令第4号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の次の各号に掲げる規程に規定する様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間使用することができる。

(1)から(3)まで 略

(4) 伊勢原市行政文書取扱規程 第5号様式、第6号様式及び第12号様式

附則(平成19年6月19日訓令第12号)抄

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

附則(平成20年3月25日訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年11月14日訓令第12号)

この訓令は、公表の日から施行する。

附則(平成20年11月28日訓令第13号)

この訓令は、平成20年12月22日から施行する。

附則(平成21年1月8日訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行し、改正後の第47条の規定は、平成21年度以後に文書主管課長に引き継ぐ保存文書について適用する。

附則(平成21年6月22日訓令第7号)

この訓令は、公表の日から施行する。

附則(平成22年1月12日訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月23日訓令第3号)抄

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年12月2日訓令第7号)

この訓令は、平成24年1月1日から施行する。

附則(平成24年3月26日訓令第2号)抄

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年6月18日訓令第5号)

この訓令は、公表の日から施行する。

附則(平成28年3月28日訓令第1号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月31日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に完結した行政文書の整理、保存及び廃棄に係る取扱いについては、この訓令による改正後の伊勢原市行政文書取扱規程(次項及び第4項において「新規程」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 令和2年1月1日から令和2年3月31日までの間に公布され、告示され、又は令達された条例、規則、告示、公告、訓令又は訓に付されたこの訓令による改正前の伊勢原市行政文書取扱規程第30条第2項の規定による公示・令達番号簿の番号は、新規程第30条第2項の規定による公示・令達番号簿の番号とみなす。

4 この訓令の施行の際現に決裁中の行政文書の回議に係る取扱いについては、新規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(伊勢原市事務決裁規程の一部改正)

5 伊勢原市事務決裁規程(昭和51年伊勢原市訓令第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(伊勢原市マイクロフィルム文書取扱規程の一部改正)

6 伊勢原市マイクロフィルム文書取扱規程(昭和62年伊勢原市訓令第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(伊勢原市行政資料管理規程の一部改正)

7 伊勢原市行政資料管理規程(昭和62年伊勢原市訓令第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(令和6年3月25日訓令第4号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(平16訓令8・令2訓令2・一部改正)

(平16訓令8・全改、平21訓令7・平25訓令5・一部改正)

(令2訓令2・旧第7号様式繰上)

(令2訓令2・旧第9号様式繰上)

(平21訓令7・一部改正、令2訓令2・旧第10号様式繰上)