公開日 2025年02月07日

神成松遺跡

遺跡の概要

- 所在地

伊勢原市上粕屋字立原・字神成松 - 調査原因

一般国道246号(厚木秦野道路)建設工事に伴う発掘調査 - 調査期間

令和6年8月19日~調査中 - 主な時代

縄文・弥生~古墳・奈良~平安・中世・近世 - 遺跡の立地

大山の山際からのびる上粕屋扇状地の台地上

本遺跡の調査は厚木秦野道路建設事業に伴う調査になります。今年度の調査では、近世~奈良・平安時代、縄文時代の遺構と遺物が出土しています。

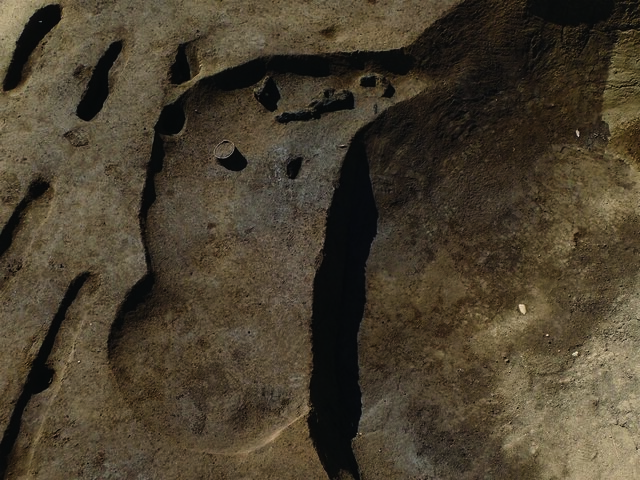

主な成果として、中世では厩と思われる竪穴状遺構が発見されました。平面形は南北約7.5m×東西約4.6mの隅丸長方形を呈します。複数のピットを伴い、土坑も2基確認されています。過去の調査で見つかった道状遺構や溝状遺構からは馬と推定される骨や歯が複数出土しています。これらの関係性については骨や歯の分析や遺構の検討を進める必要があります。奈良・平安時代では住居が確認された従前調査区(10区)に対し、円形土坑が14基検出されており、遺跡の西側で円形土坑が集中することが明らかとなりました。弥生時代では5軒の竪穴住居跡が確認されました。Y1号住居は過去の調査で確認されていた範囲と合わせると南北約6.0m×東西約6.8mの方形であることが分かり、2つの炉跡を持っています。Y2・3号住居は後世の攪乱の影響で、全体像が不明ですが、Y2号住居からはほぼ完形の土器と炭化材が、Y3号住居からは炉跡が確認されました。Y4号住居は南北約7.0m×東西約4.5mの長方形で、Y5号住居は南北約4.0m×東西約3.2mの円形に近い平面形を呈しており、重複して発見されました。どちらの住居も中心からやや北壁に近い部分で炉跡が確認されています。出土土器から住居の年代は弥生時代後期末葉~古墳時代前期に相当すると考えられます。縄文時代では過去の調査で発見されている中期の住居のつづきが確認されました。現在調査中ですが、埋設土器が検出されており、住居入口に伴うものと推定されます。他には礫集中や焼土址が確認されておりますが、全体的に遺構が少ない状況です。