公開日 2025年02月07日

上粕屋・久保上遺跡第1次調査(7エリア・横穴墓2次・3エリア)

遺跡の概要

- 所在地

伊勢原市上粕屋字立原2811-1外(7エリア)

字御伊勢ノ森1573-1外(横穴墓2次エリア)

字久保上1055-1外(3エリア) - 調査原因

伊勢原大山IC土地区画整理事業に伴う発掘調査 - 調査期間

令和5年5月9日~令和6年1月29日(7エリア)

令和6年4月2日~令和6年6月7日(横穴墓2次エリア)

令和6年7月29日~令和6年9月18日(3エリア) - 主な時代

縄文・弥生・古墳・奈良・平安・中世 - 遺跡の立地

大山裾野に広がる上粕屋扇状地内

本事業地は、市の北西部に位置し、小田急線小田急駅「伊勢原駅」から北西約3キロメートルの地点にあります。事業対象範囲は、23.2㏊であり、地区北側に新東名高速道路伊勢原大山インターチェンジが隣接し、地区中央には、県道603号線や建設中の厚木秦野道路(国道246号バイパス)が縦断していることから、交通利便性の更なる向上が見込まれるエリアとなります。

こうした広域幹線道路の整備効果を生かした新たな産業用地の創出を目的として、令和3年1月8日付けで神奈川県知事から伊勢原大山インター土地区画整理組合の設立が認可され、組合施行による土地区画整理事業が開始されました。インターチェンジに近接する立地特性を生かした産業拠点として、区画道路や鋼園、調整池などの公共施設の整備改善とともに、新たな産業系市街地の形成が進められています。

上粕屋・久保上遺跡(伊勢原No.74,156,161,200,201)の調査は、事業地内を工事施工計画に則り、エリア毎に分割し、令和3年度の秋口から順次、調査を開始しています。

これまでに10箇所のエリアが調査されています。今年度は、横穴墓を中心に、7・3を加え、3つのエリアの概要を報告していきます。

7エリア

7エリアは、伊勢原大山インター出入口の西側、県道603号・厚木秦野道路の北西にあたり、概ね標高75.0~72.0mの緩傾斜地に立地しています。

当エリアは主に中世、奈良・平安時代、弥生時代後期~古墳時代前期、縄文時代の遺構が確認されました。

中世の遺構は、掘立柱建物址8棟、竪穴状遺構3軒、土坑65基、溝状遺構2条、道路状遺構1条、柵列15条、ピット967基が検出されましたが、遺物は少なく、中国磁器、灰釉陶磁器片が数点出土しました。

C1号溝状遺構は調査区ほぼ中央を南北方向に縦断し、東側の既調査において検出された13世紀代の中世居館跡の掘立柱建物群を区画する溝の一部であることが確認されました。この区画溝は、南辺は薬研状の断面を呈するのに対し、検出した西辺の断面形状は逆台形を呈します。溝の底面形状と土層堆積状況から西辺は薬研状から逆台形状への造り替えがなされたものと推察します。また、C1号溝の西側では、区画溝にほぼ平行する道路状遺構が検出されています。道の両側には柵列を伴い、底面は波板状に凸凹をなし、北側の谷地、河川へ向けて、降りていく様相がうかがえます。

奈良・平安時代は少なく、竪穴建物址2棟、土坑47基等に留まりました。弥生時代後期~古墳時代前期は竪穴建物址6棟、土坑5基等が検出されました。このうち、2号建物址は炭化材と完形に近い遺物が纏まって出土しており、火災住居と思われます。炭化材は樹種同定の結果、榎属・赤樫属であり、建築材の強度として、どちらも重硬で建築材や器具材、薪炭材などに利用される材であることが判明しています。

縄文時代は竪穴建物址19棟、竪穴状遺構8棟、土坑61基、陥穴状土坑40基、ピット607基が検出されました。時期的には、中期初頭(五領ヶ台【機種依存文字】式)から前葉(勝坂3式)が主体となります(陥穴状土坑は、早期から前期)。切り合い関係を有する遺構は少なく、現在整理途中ですが、型式的には五領ヶ台【機種依存文字】式~勝坂2式期の竪穴建物址・竪穴状遺構が多く、勝坂3式期は少ない模様です。

なお、北側へ落ちていく傾斜地という地形的様相、かつ周辺の同型式期遺構の分布状況から、7エリアからは集落の縁辺部の広がりを看取することができたと思われます。

陥穴状土坑は、配置に規則性は見られませんが、概ね等高線に沿って、分布している状況が伺えます。

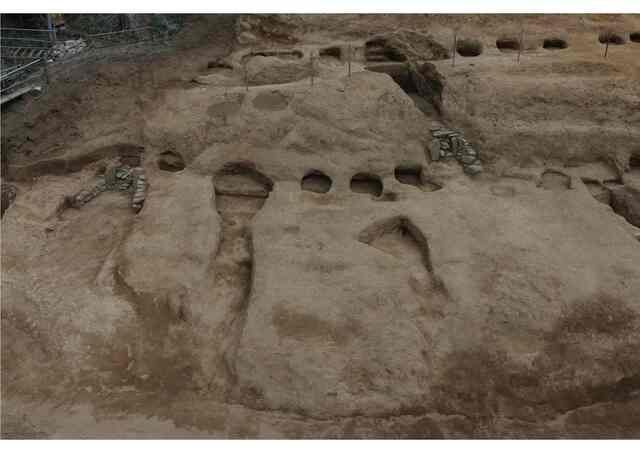

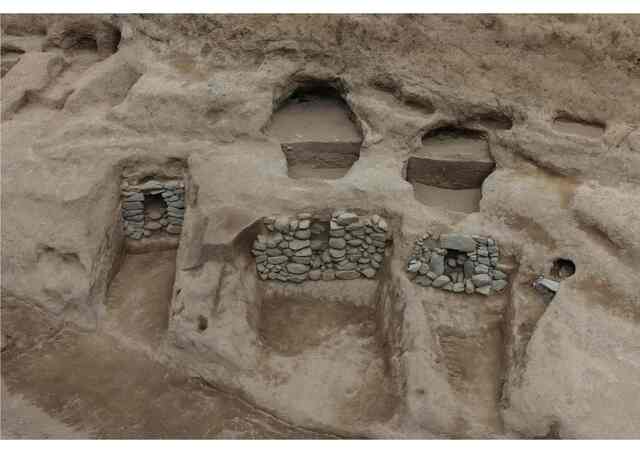

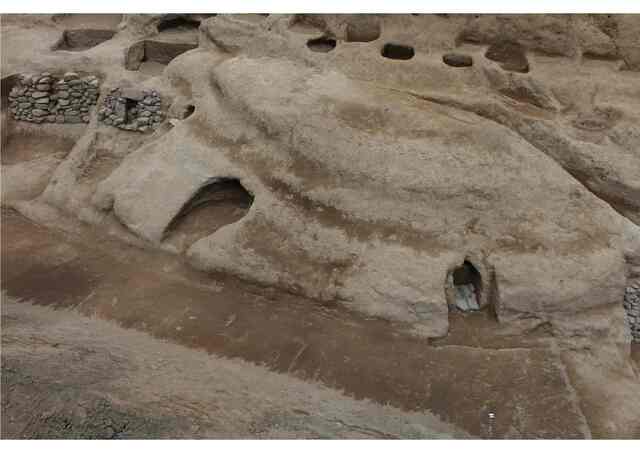

横穴墓2次エリア

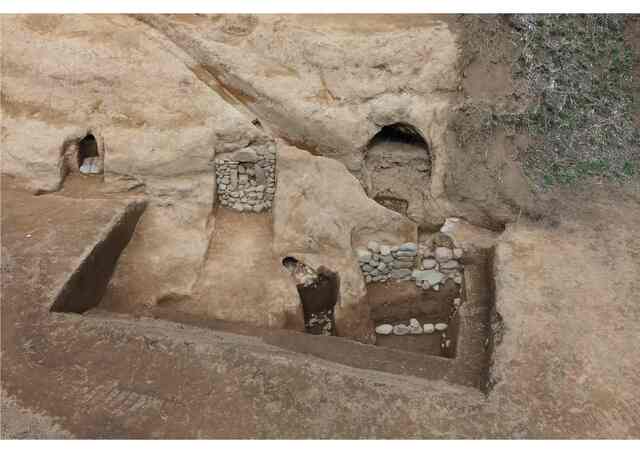

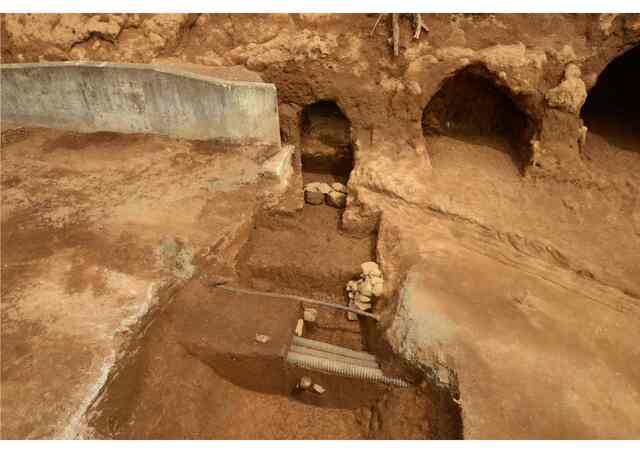

横穴墓2次エリアは事業地の東端、産業能率大学の南側を東西に延びる谷筋に所在し、標高75.0~89.5mの北側斜面に立地しています。西側の1次エリアに続き、古墳後期の横穴墓が13基確認され、24・26号横穴墓を除く11基では玄室内の調査まで行い,埋葬された人骨および須恵器などの遺物が出土しています。

横穴墓とは、台地や丘陵の斜面に掘り込んで造られた横穴式の墓で、「横穴墓群」と呼ばれるように群集して築造されるものも多くみられます。神奈川県内では6世紀の後半から8世紀前半にかけて盛んに造られています。

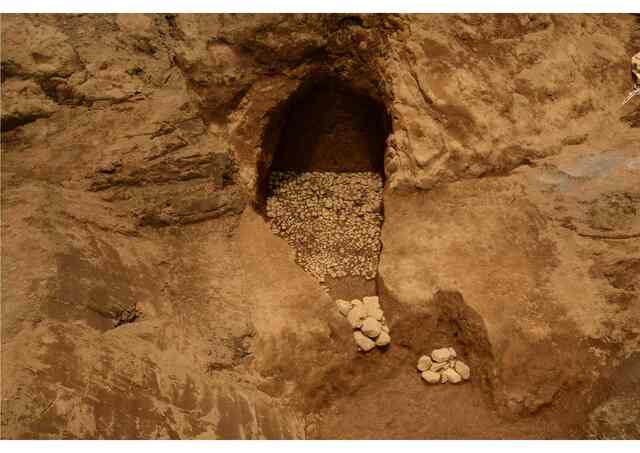

横穴墓群が構築された斜面は、中世以降に斜面の一部が段切りされ多くの横穴墓は玄室の天井部が失われるなど影響を受けましたが、玄室内部については棺座や礫床など良好に残存しているものもありました。

玄室内から複数体分の人骨・歯が検出されるものも認められ、玄室内で人骨の集積や移動が行われている状況も確認されました。これらは横穴墓構築後に追葬を行ったものと考えられます。

18号横穴墓では、須恵器の坏・長頸壺・平瓶・瓶が前庭部の羨道部両脇に置かれた状況で出土しています。埋葬の際に死者を祀る何らかの儀式が行われていたものと考えられます。

3エリア

3エリアは、伊勢原大山インターチェンジの東南東方面、約0.8kmに位置し、概ね67.5m前後の場所に立地しています。2021・2022年度に調査した1・2エリアとは東側が接しています。当エリアは全体的に漸移層からローム上面まで削平されており、遺構・遺物共に分布が非常に薄い成果となりました。

周囲は中世の遺構および古墳時代後期~平安時代の集落となっていますが、当エリアは中世および縄文時代の遺構だけが確認されました。

中世の遺構は、竪穴状遺構1基・掘立柱建物址2棟・土坑3基・地下式坑1基・柵列1条、ピット130基が確認されました。1・2エリアで見られた区画溝の続きが現れるかと期待されましたが確認されず、溝は更に西へと延伸するものと思われます。

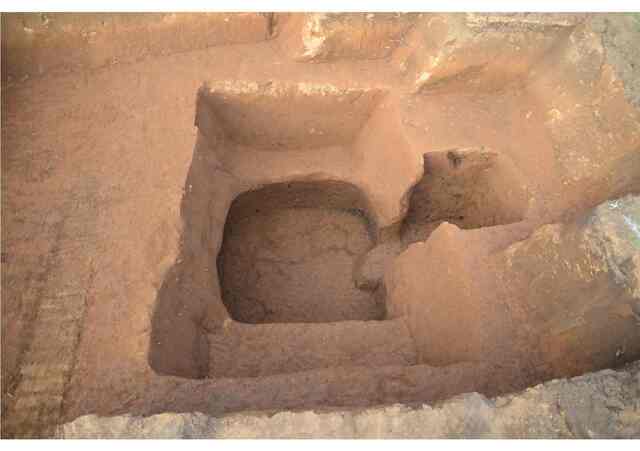

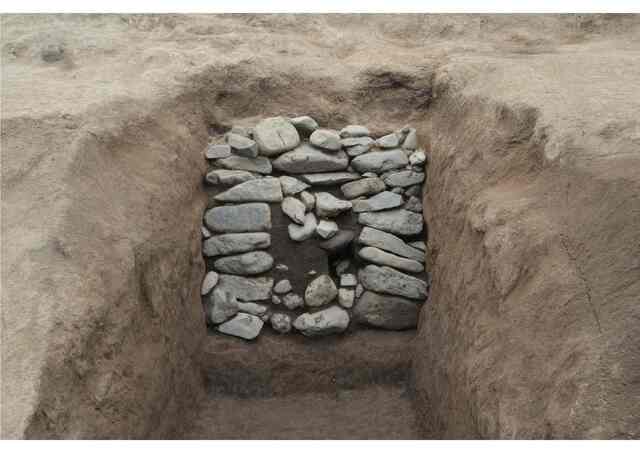

地下式坑は竪坑を掘り、西側へ本体が設けられています。本体底面からは、3枚の銭貨と刀鍔が出土しています。

奈良・平安時代の集落はここまで広がっていなかった点、縄文時代の遺構は、集石遺構1基だけが確認されました。