公開日 2025年02月07日

石田・引地遺跡第4地点

遺跡の概要

- 所在地

伊勢原市石田字引地914番2の一部 - 調査原因

宅地造成工事に伴う発掘調査 - 調査期間

令和6年1月9日~5月15日 - 主な時代

弥生時代後期~古墳時代前期・古墳時代後期~奈良・平安時代、中世・近世 - 遺跡の立地

相模川の支流である玉川と歌川に挟まれた台地上

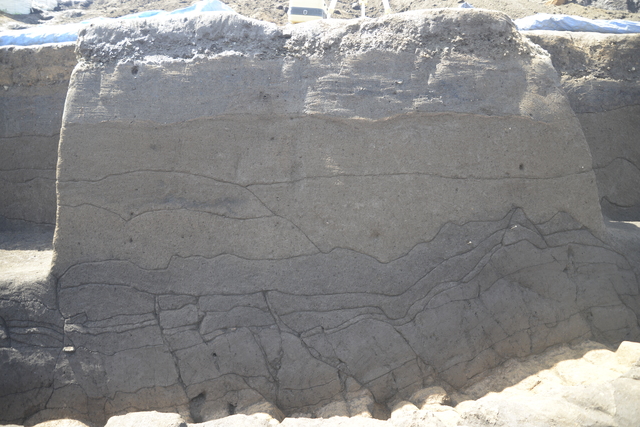

石田・引地遺跡は、台地上に立地しています。今回の調査地点では、弥生時代後期~奈良・平安時代の竪穴住居跡15軒、土坑、焼土跡、ピット、中・近世の竪穴状遺構2基、土坑、焼土跡、ピットなどがみつかっています。これらの遺構は複雑に重複して調査区全体に分布していました。調査区の東側は「引地」の名前の由来にもなる断層によって溝状に大きく陥没していました。みつかった遺構の多くに断層による亀裂がみられ、住居跡の中には雛壇状にくずれて陥没した溝の中に落ち込んでいるものもありました。

遺物は、縄文時代の土器、黒曜石製の石鏃(せきぞく)【やじり】、弥生時代後期~古墳時代前期の土器・金属製品、古墳時代後期~奈良・平安時代の土師器坏(はじきつき)・甕(かめ)、須恵器(すえき)坏・甕、石製品、鉄製品、中世の炻器甕(せっきかめ)、かわらけなどが出土しています。注目すべき遺物に古墳時代前期と推定される住居跡から出土した銅鏃【銅製のやじり】、住居跡・陥没溝等から出土した緑色凝灰岩の管玉未成品【管玉を作る途中のもの】があります。緑色凝灰岩は、グリーンタフとも呼ばれる石で、神奈川県では丹沢山地、そこから流れ出る相模川およびその支流の河原などで取れます。厚木市と伊勢原市の境を流れる玉川は、玉作りの材料になる石が取れることからその名が付けられました。管玉(くだたま)は、石を円柱状(えんちゅうじょう)に加工し、中央に穴を開けた首飾りの玉です。今回の調査では、緑色凝灰岩を割って円柱状にする途中のものや破片が出土し、平成5年に東側で行われた第3地点の調査では、完成品の管玉が1点出土しています。玉を作った工房跡は、どちらの調査でもみつかっていません。

今回の調査地点と第3地点周辺には、弥生時代後期~奈良・平安時代の集落跡が広がっており、長い間集落として使用されていたことが判りました。

調査の写真