公開日 2010年12月20日

更新日 2024年12月02日

医療費と介護サービス費の合算が著しく高額になる場合に自己負担を軽減する制度

医療保険と介護保険によって、私たちは医療費や介護サービス費の一部を負担すれば医療や介護を受けられます。しかし、長期間にわたって継続的に治療や介護サービスを受ける場合の家計の負担は重くなっています。「高額医療・高額介護合算療養費制度」は、同じ世帯で医療と介護の両方を利用した場合に、年単位で自己負担の軽減を図る制度です。

同じ世帯で医療制度と介護サービスの両方を受けている人が対象

この制度では、世帯内の同一の医療保険(被用者保険や国民健康保険、後期高齢者医療制度など。したがって、同一世帯でも医療保険が異なる場合には合算の対象となりません。)の加入者について、1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)に「医療」と「介護」の両方に自己負担があり、その自己負担の合計が「高額医療・高額介護合算療養費制度」の自己負担限度額を超えた場合に、申請によって自己負担限度額を超えた金額が支給されます。

伊勢原市の国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入しており対象と見込まれる方には、市から申請書を送付します。

自己負担限度額は所得や年齢によって違います

自己負担限度額は、世帯員の年齢や所得によって、表のように細かく設定されています。年額を計算する1年間の期間は毎年8月1日~翌年7月31日までとなります。

なお、被用者保険に加入されている方については、加入先の保険者へご確認ください。

70歳未満の人の世帯

加入している保険:国民健康保険+介護保険

| 区分 | 限度額 | ||

|---|---|---|---|

| 基準総所得額 | 901万円超 | 212万円 | |

| 600万円超~901万円以下 | 141万円 | ||

| 210万円超~600万円以下 | 67万円 | ||

| 210万円以下 | 60万円 | ||

| 市県民税非課税世帯 | 34万円 | ||

- 基準総所得額‥世帯内の国民健康保険加入者全員の国民健康保険税の算定の基礎となる「総所得金額等」から基礎控除額43万円(合計所得金額2,400万円を超える場合、金額に応じて基礎控除額は異なります。)を差し引いた額の合計額。

70歳~74歳の人の世帯

加入している保険:国民健康保険+介護保険

| 区分 | 限度額 |

|---|---|

|

現役並み所得者3( 課税所得690万円以上 ) |

212万円 |

|

現役並み所得者2( 課税所得380万円以上 ) |

141万円 |

|

現役並み所得者1( 課税所得145万円以上 ) |

67万円 |

| 一 般 ( 課税所得145万円未満等 ) | 56万円 |

|

低所得者2 ( 市県民税非課税 ) |

31万円 |

| 低所得者1 ( 市県民税非課税 ) | 19万円 |

- 低所得者2‥住民税非課税の世帯(低所得者1を除く)

- 低所得者1‥住民税非課税世帯で、その世帯の各所得が必要経費・控除(公的年金の所得は控除額を80万円として計算、給与所得はさらに10万円を控除)を差し引いたときに0円となる人

後期高齢者医療制度加入の人

加入している保険:後期高齢者医療制度+介護保険

| 区分 | 限度額 |

|---|---|

| 現役並み所得者3( 課税所得690万円以上 ) | 212万円 |

| 現役並み所得者2( 課税所得380万円以上 ) | 141万円 |

| 現役並み所得者1( 課税所得145万円以上 ) | 67万円 |

| 一般2 | 56万円 |

| 一般1 | |

| 低所得者2 ( 市県民税非課税 ) | 31万円 |

| 低所得者1 ( 市県民税非課税 ) | 19万円 |

- 低所得者2‥住民税非課税の世帯(低所得者1を除く)

- 低所得者1‥住民税非課税世帯で、その世帯の各所得が必要経費・控除(公的年金の所得は控除額を80万円として計算、給与所得はさらに10万円を控除)を差し引いたときに0円となる人

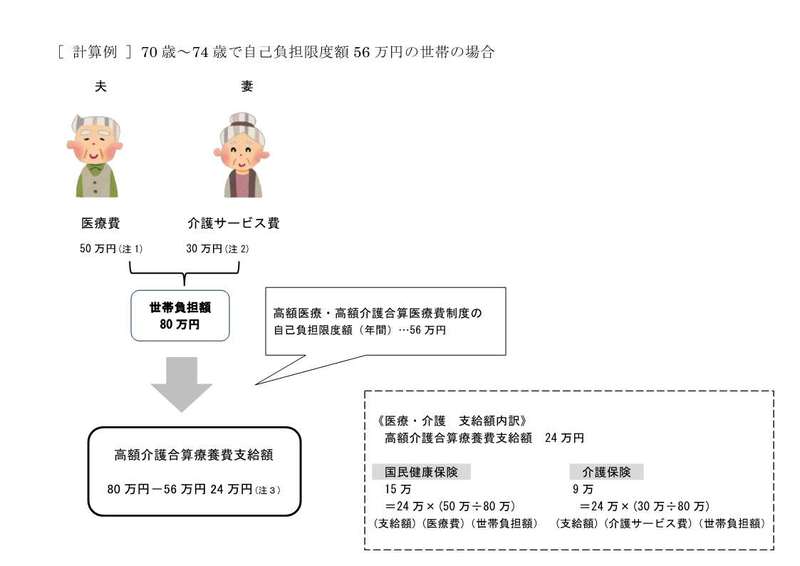

計算により算定された支給額と費用負担

高額医療・高額介護合算療養費制度では、医療保険と介護保険の双方から自己負担額の比率に応じて支給される仕組みとなっています。この按分によって医療保険者から支給されるものが高額介護合算療養費となり、介護保険者から支給されるものが高額医療合算介護(介護予防)サービス費となります。例えば、国民健康保険に加入している70歳~74歳の夫婦(住民税課税世帯)の場合は、図のとおりとなります。

(注1)医療保険適用分の自己負担額(1割~3割)が合算対象です。

- 保険適用とならない費用(差額ベット代、入院時食事代など)の負担分は合算対象外です。

- 高額療養費で償還された金額は合算対象外です。

(注2)介護保険適用分自己負担分(1割~3割負担分)が合算対象です。

- 保険適用とならない費用(施設利用料、食費など)は合算対象外です。

- 住宅改修費および福祉用具購入費の自己負担額は対象外です。

- 高額介護サービス費で還付された金額は合算対象外です。

(注3)世帯支給額の合計が500円を超えない場合は支給されません。

支給申請手続きの流れは加入している医療保険により異なります

支給を受けるためには、年額を計算する期間の末日となる基準日(毎年7月31日)現在、加入している医療保険に申請する必要があります。なお、加入している医療保険によって申請方法が異なりますので、詳細については加入している医療保険者にお問い合わせください。

国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入している人の手続きの流れ

申請窓口は、保険年金課(市庁舎1階4番窓口)になります。支給申請の対象と思われる人に、1月下旬以降順次ご案内を送付する予定です(加入している制度によって異なります)。なお、計算期間内に国民健康保険または後期高齢者医療制度以外の医療保険制度に加入していた人は、前に加入していた保険の「自己負担額証明書」が必要となります。

※計算期間内に死亡・転出・他医療保険制度加入などにより国民健康保険・後期高齢者医療制度資格を喪失している場合でも支給対象となることがあります。詳しくは、保険年金課までお問い合わせください。

会社などの医療保険(全国健康保険協会・組合保険・共済組合など)に加入している人へ

申請窓口は会社などの医療保険者になります。ただし、支給申請する際に、介護サービス利用費分の「自己負担額証明書」を添付する必要がありますので、介護高齢課で証明書の交付を受けてから支給申請手続きをしてください。12月末までに「自己負担額証明書」の交付を申請した場合、証明書は、翌年2月末頃に発送する予定です。

申請に必要なもの

申請時に必要な持ち物は、次のとおりです。

- 国民健康保険または後期高齢者医療制度の資格が確認できるもの

- 介護保険被保険者証

- 世帯主及び認定証を必要とされる方のマイナンバーの記載のある書類

- 本人確認書類

- 振込先口座の通帳またはその写し(国民健康保険は世帯主の口座)

- 印鑑(朱肉を使うもの。認め印で構いません。)

問い合わせ先

- 国民健康保険に加入している人・・・・・・・保険年金課国保係

- 後期高齢者医療制度に加入している人・・・・保険年金課後期高齢者医療係

- 介護保険分の自己負担額証明書について・・・介護高齢課介護保険係