公開日 2008年09月01日

更新日 2016年12月22日

【平成18年度】

過去に掲載された食育通信は、食育通信バックナンバー(平成19年度版)をご覧ください。

最新版は、食育通信をご覧ください。

Vol.10 おやつを作ってみましょう! 広報いせはら3月1日号

今回は、保育所で食べるおやつのレシピをご紹介します。

子どもに材料を混ぜてもらうなど、一緒に作ってみましょう。お子さんも楽しめますし、自分で作るといつにも増しておいしく感じるものです。

【スコーン】

| 〈栄養素〉1人分(2個) | |

| エネルギー | 115kcal |

| たんぱく質 | 1.6g |

| 脂 質 | 4.6g |

| 材料(20個分) | |

| 小麦粉 | 150g |

| ベーキングパウダー | 小さじ2 |

| バター | 40g |

| 牛乳 | 1/2カップ |

| 砂糖 | 30g |

| チョコチップ | 20g |

〈作り方〉

- 小麦粉・ベーキングパウダーをボールに入れ、泡だて器で混ぜておく。(ふるい合わせてもOK)

- 1.と全ての材料を混ぜ合わせる。 *牛乳は固さを見ながら入れる

- 生地をスプーンで天板に落とし、180度に温めたオーブンで15分程焼く。

〈栄養士の一口メモ〉

牛乳を減らして卵やカッテ-ジチーズを加えてもおいしい生地ができます。チョコチップの代わりに干しぶどうやゴマを加えたり、生クリームやクロテッドクリーム、ジャムと一緒に食べてもおいしいですよ。

Vol.9 伊勢原から始まった 地産地消(ちさんちしょう) 広報いせはら2月1日号

“地産地消”という言葉を耳にしたことがありますか。それは地域で取れた農産物を地域で消費すること。取れたての農産物は新鮮でおいしく、栄養もたっぷりで健康にもよいのです。

【県内で初めて共同直売所を設置】

国道沿いにあるナシやブドウの直売は、昭和30年代に果樹農家が始め、昭和43年には野菜を中心とした共同直売所が県内で初めて開店。さらに57年からは、観光ミカン園やイチゴ狩り園などができ、観光農業としても定着してきました。また、毎月第1日曜日に行われる市民朝市には、毎回たくさんの人が訪れています。『伊勢原で取れた旬の農産物を伊勢原で食べる』。こうした取り組みは、かなり前から行われていたのですね。

【味や安全にこだわります】

伊勢原の特産物といえば、ナシ・ブドウ・ミカン・イチゴ・柿などのフルーツ。品種改良を重ね、さらに甘くおいしくなっています。このほかにも、1面で紹介している大山菜などの野菜や、牛乳・卵などの畜産物など種類も豊富です。最近は、新鮮さだけでなく、食に対する安全・安心の意識が高まってきています。特に化学肥料や農薬の使用量を減らし、人や環境にやさしい農業の在り方が、消費者から求められています。そこで、市と農業者団体が中心となり、平成17年に残留農薬検査が独自に行えるよう機器を整備しました。

新鮮・安全・おいしい。地元の農家の皆さんが手塩にかけた伊勢原の農産物を、ぜひご賞味ください。

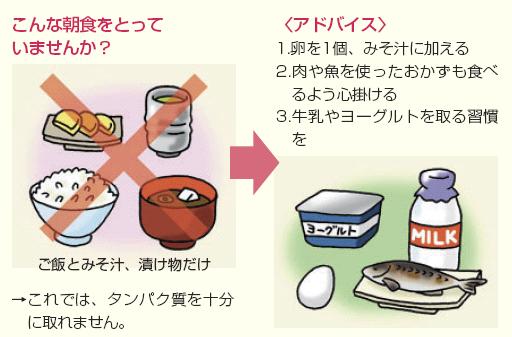

Vol.8 活動的な高齢期をめざして!介護予防の食事(高齢期の食育) 広報いせはら1月1日号

「年を取ったら粗食が良い」と思っていませんか。

食事の支度が面倒だったり、生活習慣病予防を意識しすぎたりするあまり、野菜やご飯・めん類など主食ばかりの食事になってしまう人は少なくありません。

健康的に食べているつもりが栄養が足りない状態(低栄養)になっていることがあります。低栄養になると抵抗力が弱まり風邪や肺炎を起こしやすくなったり、筋肉が減り転倒しやすくなったりします。

特に70歳以上の人は、毎日の食事に肉・魚・卵・牛乳などタンパク質が多い食品を、バランス良く取り入れましょう。やせ気味で、 さらにこの半年くらいで体重が2㎏以上減っている人は注意が必要です。

市では、高齢者のための栄養・料理教室や相談も行っています。お気軽にご利用ください。

Vol.7 健康的な「外食」とは 広報いせはら11月1日号

あなたは、外食する機会が週にどのくらいありますか。

例えば、昼食。食堂やレストランで食べたり、コンビニやお惣菜売り場でお弁当などを買ったりしているのでしょうか。また、残業に備えて軽食を食べたり、飲み会で夕食代わりに食べたりする機会もあるでしょう。家族や友達と一緒に外食を楽しむこともあると思います。

外食のメリットは、「手軽に食べられる」「作らなくてすむ」「コミュニケーションをとるのに便利」「おいしい」などがあります。

一方で、「野菜が不足しています」「油っこいものばかりで…」「濃い味に慣れています」との声も聞かれます。外食のデメリットを感じている人も多いようですね。

健康づくりのために、外食をするときや毎日の食生活の中で、次のことを意識してみましょう。

お店で料理を選ぶときは…

- 主食・主菜・副菜がそろう「定食」を選ぶ

- 単品メニューは、具だくさんのものを選ぶ

- おひたしやサラダなどの一品料理で野菜を補う

- 栄養成分表示を見てから、メニューを選ぶ

- めんの汁は、飲まずに残す

外食以外の食事では…

- 朝食に、野菜やきのこたっぷりのスープやみそ汁を食べる

- 間食には乳製品、果物を食べる

Vol.6 睡眠・栄養・運動 (思春期・青年期の食育)広報いせはら10月1日号

あなたは何時に寝て、何時に起きますか。市内の中学2年生を対象に調査したところ、午前0時以降に寝る子が24パーセント、朝7時半以降に起きる子が11パーセントの割合でいることが分かりました。昔から「寝る子は育つ」と言いますが、夜間の睡眠は成長ホルモンを分泌する大切な時間です。睡眠の30分後に分泌量は最大になり、さらに3時間後、筋肉や骨がつくられます。

一方、成長ホルモンが分泌されても、筋肉や骨をつくる材料(栄養)がないと、体は大きくなりません。また、成長期に運動による刺激がないと骨折しやすくなったり、将来骨粗しょう症になったりすることもあります。

毎日3食しっかりと食べ、早寝、早起きと適度な運動で、丈夫な体をつくりましょう。

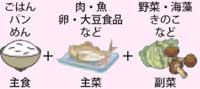

《食卓にそろっていますか》

ご飯、パン、めんなど(エネルギーになるもの)を1品

肉、魚、卵、大豆など(タンパク質)を1品

緑黄色野菜、淡色野菜など(ビタミン、ミネラル、食物繊維)を1・2品

- 主食

- 主菜

- 副菜

《早寝、早起きをしていますか》

午後10時~午前2時に成長ホルモンが一番分泌されます。

《適度な運動をしていますか》

11~17歳は骨量が一番増える時期。適度な運動で丈夫な骨をつくりましょう。

Vol.5 楽しい食事で心と体をはぐくむ(学童期の食育)広報いせはら9月1日号

学童期(小学1~6年生)は、生涯を健康に過ごすための食習慣を身に付ける大切な時期です。

小学校の6年間で、身長は約35cm伸び、体重は約20kg増加します。朝食を抜かしたり、濃い味付けを好んだりする習慣を、大人になってから直すのは大変です。

一日3回、規則的にバランスのよい食事をし、成長期に必要なたんぱく質や鉄、カルシウムなどを十分取るよう心掛けましょう。

そして何より、「家族と食べる」ことが食育の第一歩。家族で楽しく食べることは、心を豊かにし、安定した情緒をはぐくみます。

さらに、はしの持ち方や食べ方のマナーが自然と身に付く機会も多くなります。

一日に1回は、家族と一緒に食べるようにしましょう。

《家族みんなでチェック》

朝食をしっかり食べると、頭がすっきり、勉強もはかどります

肥満予防につながります

家庭でいろいろな味を体験すると、味覚の幅が広がります

食事がコミュニケーションを深めます

- 朝ごはんを毎日食べていますか

- よくかんで味わって食べていますか

- 好き嫌いなく食べていますか

- 家族や親しい人などと楽しく食べていますか

Vol.4 どんな風におやつを食べていますか(幼児期の食育)広報いせはら8月1日号

子どもに必要な栄養は、体重1キログラムに換算すると、大人の2~3倍になります。おやつは消化吸収能力が未発達な子どもにとって、必要な栄養素をとるための補助食です。また、おやつの時間は、子どもにとって楽しくうれしい時間。くつろぎの要素もあります。食事のマナーを身に付けるのにもよいでしょう。

おやつの目安

- 1~2歳 100~220kcal

- 3~5歳 140~280kcal

※1日のエネルギー所要量の10~20パーセントです

望ましいおやつとは…

- 1日の生活のリズムを崩さないように1日に1~2回、時間と量を決めましょう。

- お兄ちゃん、お姉ちゃんと同じ量を食べていませんか。量は子どもの手のひらサイズが目安。

- 牛乳や果物など、不足しがちな栄養が補えるものを。単品よりも組み合わせてあげましょう。

- 甘いお菓子のときは、牛乳や麦茶などの甘くない飲み物を。

こんなおやつはどうですか?

ヨーグルト 90g(60kcal) バナナ 1本(86kcal)

おにぎり 小1個(100kcal) 麦茶150cc コップ1杯(2kcal)

とうもろこし 1/4本(62kcal) 牛乳150cc コップ1杯(103kcal)

- ヨーグルトと果物

- おにぎりと麦茶

- とうもろこしと牛乳

Vol.3 赤ちゃんのときから楽しい食事を(幼児期の食育)広報いせはら7月1日号

赤ちゃんは、生まれてすぐに母乳やミルクを飲み始めます。母乳やミルクを与える時間は大切な食育タイム。ゆったりとした温かい雰囲気、やさしい言葉掛けを忘れないでください。栄養と愛情をもらった赤ちゃんは 相手との信頼関係を築き、こころも成長していきます。

「おいしい」という感覚には、甘味や塩味といった生まれながらに感じるものと、楽しく食べるとおいしく感じられるといった、経験でつくられるものがあります。赤ちゃんのときから良い食事の経験を重ねていきたいですね。

生後5~6か月を迎えると、母乳やミルクだけではビタミン、カルシウム、鉄分などの栄養素が足りなくなります。いろいろな食品を食べて栄養を補い、食べる力をつけるための離乳食を始めます。食習慣の基礎ともなるこの時期、親子で規則正しい生活を心掛けましょう。

市では離乳食教室や電話相談を行っています。お気軽にご利用ください。

離乳食の例

- ゴックン期

- (5~6か月)ゴックンと飲み込めるドロドロ状

- モグモグ期

- (7~8か月)舌でつぶせる固さでつぶつぶを残す

- カミカミ期

- (9~11か月)歯ぐきでつぶせる固さでつぶつぶを大きめに

- 完了期

- (12~15か月)歯でかめる固さに

Vol.2 出産前から食育を(妊娠期の食育)広報いせはら6月1日号

バランスの良い食事をしていますか?健康づくりは、赤ちゃんがお母さんのおなかの中にいる時期から始まっています。妊婦さんはもちろん、家族みんなで、日ごろから主食・主菜・副菜がそろった食事を心掛けましょう。

チェックポイント

□1日3食、規則的に食事をしていますか。

□主食(1品)+主菜(1品)+副菜(1~2品)がそろっていますか。

普段の食事では、特に副菜が不足しがちです。副菜には体調を整えるビタミン、ミネラル、食物繊維が多く含まれます。キノコソテーや海藻サラダ、電子レンジで手軽にできる温野菜サラダなどを、 1食に1~2品加えましょう。

また、妊娠すると胎児の成長や出産のためにビタミン・ミネラルの必要量が増加します。おなかの赤ちゃんのためにも葉酸(緑黄色野菜や果物)、鉄分(肉、魚や緑黄色野菜)やカルシウム(牛乳・乳製品や小魚、大豆製品)を積極的に摂取しましょう。

温野菜サラダは作り置きし、冷凍保存しておくと便利です。

近年、ビタミンなどの栄養素をサプリメント(栄養補助食品)で取る人が増えています。過剰摂取により、頭痛や悪心など中毒症を起こす危険性も指摘されています。サプリメントを服用する場合は、注意が必要です。必要な栄養素は食事で取るよう心掛けましょう。

Vol.1 食事のリズムを持とう 広報いせはら5月1日号

食事のリズムをチェックしてみませんか。「はい」「いいえ」でお答えください。

- 朝食を毎日食べていますか?

- 1日3食、食べていますか?

- おやつは、時間や量を決めて食べていますか?

- 食事の前に、おなかはすいていますか?

- 決まった時間に食事をしていますか?

あなたの食事のリズムはいかがでしたか。「いいえ」が一つでもあった人は、食生活を見直すチャンス。生活の中で、おなかがすくリズムをつくることが「食事のリズムを持つ」第一歩です。空腹感や食欲を感じることで、よりおいしく食事を取ることができます。

食事のリズムは、生活全体とのかかわりが大きいので、親や家庭はもちろん、市や関連機関が協力して環境を整えることが大切です。そして、さらに広がりのある活動として進めていくためには、 地域全体で取り組んでいくことが必要です。

今後、市は5つのテーマに沿って食育を進めていきます。

- 食事のリズムを持つ

- 味わって食べる

- 一緒に食べたいと思う人がいる

- 食事づくりや準備にかかわる

- 食生活や健康に主体的にかかわる

このコーナーでは、「食生活や健康に主体的にかかわる」ことを基本テーマとして、18年度は「食事のリズムを持つ」ことを中心に、さまざまな情報や料理レシピなどを発信していきます。