公開日 2008年09月01日

更新日 2016年12月22日

【平成19年度】

過去に掲載された食育通信は、食育通信バックナンバー(平成18年度版)をご覧ください。

最新版は、食育通信をご覧ください。

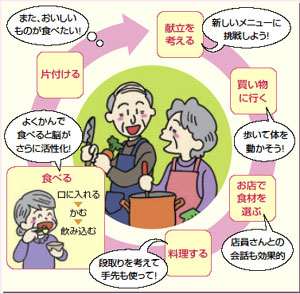

Vol.21 料理と食事で脳活性化「高齢期の食育」 広報いせはら3月1日号

ひとり暮らしや夫婦二人の生活では、毎日の料理がおっくうになりがちです。「ご主人と一緒に台所に」「料理の本に出ているメニューに挑戦」など、マンネリ化しがちな食生活にちょっと変化を取り入れてみましょう。料理や食事、片付けといった一連の行動は、脳の血流が良くなり、脳の働きが活発になることが、科学的に分かってきました。毎日の日課が、認知症予防、介護予防につながります。

Vol.20 おいしいみそ汁づくり 広報いせはら2月1日号

あなたは1週間に、みそ汁やスープなどの汁物をどのくらい召し上がりますか。毎日食べる人も多いので

はないのでしょうか。食べる機会が多いからこそ、おいしくいただきたいもの。今回はみそ汁をよりおいしく、

しかも減塩につながるポイントを紹介します。

【天然だしで風味を豊かに】

かつお節、昆布、煮干しからとった天然のだしは、風味が豊かで、塩分を控えめにしてもおいしくいただくことができます。また、魚介類のだしを利用しても良いですね。だしをとるのが面倒な人は、煮出すだけの「だしパック」が便利です

【具だくさん】

具だくさんにすると食材のうま味が加わり、みその量を普段より減らすことができます。カリウムを多く含む緑黄色野菜やイモ類は、体から塩分を排出する効果があります。また、根菜やキノコ、海草などは、食物繊維を豊富に摂取できるおすすめの具材です。

【みそは最後に】

みそは煮立たせると風味が落ちてしまいます。具に火が通ってから、最後にみそを溶き入れるようにしましょう。

【吸い口でワンランクアップ】

「吸い口」とは、汁物に添える香りの食材のこと。香りだけでなく、全体の味をひきしめ、具材の臭みを和らげる効果もあります。魚介類にはネギやショウガ、肉類には七味唐辛子やコショウ、根菜類にはユズなど、具材に合わせて入れてみると、また違った味わいが楽しめます。

「簡単!料理レシピ集~地場産の食材を使って~秋冬編」を担当で配布しています。簡単でヘルシーなメニューのほか、食材の保存方法や買い物メモなど、利でお得な情報が満載。あなたもこのレシピ集で、料理のレパートリーを増やしてみませんか。また、市ホームページ(トップページ右「食育のページ」)では、毎月簡単料理レシピを紹介しています。

Vol.19 伊勢原の名産「大山菜」を食卓に 広報いせはら1月1日号

大山菜をご存じですか。「おおっぱ」「子易菜」と呼ばれている、からし菜の仲間。塩でよくもむことで、特有の辛みとともに風味のよい味が出ます。おにぎりに巻いたり、チャーハンの具にしたりと、使い方はいろいろ。

ここでは、大山菜を使ったおもてなし料理をご紹介します。

【大山菜巻き寿司】

| 材料(4~5本分) | ||

| 大山菜漬け | 8~10枚 | |

| 米 | 3カップ | |

| 合わせ酢 | 酢・砂糖 | 各1/2カップ |

| 塩 | 大さじ1弱 | |

| だし巻き卵 (市販のものでもよい) |

1本 | |

| キュウリ | 1本 | |

| うなぎの蒲焼き (あなごの蒲焼きでもよい) |

適量 | |

| 白いりごま | 大さじ3 | |

| わさび | 適量 | |

〈作り方〉

- 大山菜漬けは茎を取り除き、水気をしぼっておく。

- 炊いた米に、合わせ酢を切るように混ぜ、冷ます。

- だし巻き卵は1.5cm角の棒状にうなぎの蒲焼きは縦長に切る。キュウリは6つ割りにする。

- 巻きすの上にラップを敷き、1.を2枚を広げる。

- 4.の上に、2.を200g平らに広げ、中央に3.をのせ、わさびをぬって白ごまをふる。

- 巻きすごと手前から具のところまで一気に巻く。巻きすの上から、両手で押さえて形を整え、1.5cmの厚さに切る。

〈栄養士の一口メモ〉

具に入れる食材は、お好みで。どんなものでも合いますよ。

Vol.18 よくかんで健康に2~だ液のひみつ~ 「思春期・青年期の食育」広報いせはら12月1日号

現代の子どもたちは、かむ力が低下しているといわれます。よくかむことは、健康を保つためにとても

大切です。今回は、かむと出てくるだ液のはたらきを考えます。

- おいしく食べるお手伝い

舌には「みらい」という味を感じるセンサーがあり、だ液が食べ物のおいしさを「みらい」に運ぶことで、おいしく食べることができます。

- 歯を強くする

だ液中には「リン」「カルシウム」などの成分が含まれます。これらは歯を強くします。

- 身体を元気に

胃の消化を助け、皮膚や血管、脳の神経を若々しく保つ成分が入っています。

- がん予防

発がん性物質を減少する効果があるといわれています。

このように、だ液にはすごいパワーがあります。食事では、一口30回以上かみ、だ液を多く出しましょう。

【おすすめメニュー】

繊維たっぷりのゴボウを使い、きんぴらやサラダを食べるとかむ力を養うことができます。

繊維たっぷりのゴボウを使い、きんぴらやサラダを食べるとかむ力を養うことができます。

Vol.17 よくかんで健康に1 「学童期の食育」広報いせはら11月1日号

口の中で、食べ物をよくかんで味わうことを「咀しゃく」といいます。現代の食生活は、気を付けないと咀しゃくの運動不足(かまない、かめない、かむ意欲がない)になりやすいものです。よくかんで食べる習慣を身に付けましょう。

【よくかむことの効果】

- 虫歯の予防

よくかむことで、だ液をたくさん出し、口の中をきれいにします。 - 脳の活性化

よくかむと顔の筋肉を動かすため、血行が促進され脳が活発に働くようになります。また、かむことで発生する振動も脳を活性化させ、精神の安定をもたらします。 - 肥満の予防

よくかんで食べると満腹になったことを脳に伝え、食べ過ぎを防ぎます。また、よくかんだ場合の熱エネルギーは、よくかまないで飲み込んだ場合の3倍も発散されます。

【よくかんで食べるコツ ~早食い改善10か条~】

- ほお張らないで、少しずつ口に入れる(スプーンよりはしを使う)

- はしやスプーンは、はし置きや皿に置いて、ゆっくりかむ

- 「飲み込もう」と思ってから、さらに5回かむ

- 口に入っているものを飲み込んでから、次の食べ物を口に入れる

- 汁物やお茶などの水分と一緒に、流し込まない

- 食物繊維の多い野菜や海草などをたくさん食べる

- カレーなどの柔らかいメニューには、かみごたえのある食材(きのこ、 肉、シーフードなど)を加える

- 外食時には、品数の多いメニューを選ぶ

- そばやラーメンは、太めのものや硬ゆでにして、ゆっくりかむ

- ゆったりとした気分で、会話を楽しみながら食べる

Vol.16 好き嫌いはありませんか?「幼児期の食育」 広報いせはら10月1日号

幼児期は心身の発達が著しく、食べ物の好き嫌いの感情が出てくる時期です。原因は、味やにおい、食感、または初めて食べたときの経験などさまざまです。無理強いは禁物ですが、いろいろな味を体験することは、栄養の摂取だけでなく味覚の発達にも大切です。

いろいろな食材を使ってバランス良く、調理方法を工夫して食卓に出してみましょう。

【好き嫌いを少しでも減らそう】

- 家族みんなで一緒に食べる

家族がおいしそうに食べる姿を見ながら楽しい雰囲気で味わうと、子どもも食べてみようと思います。 - 旬のものを食べる

取れたての季節の食材は、本来のおいしさを感じることができます。 - 空腹は最良の調味料

おなかがすくと、何でもおいしく食べられます。体を動かしましょう。 - 一口食べてみる

「食べず嫌い」という言葉があります。子どもが少しでも食べたら、ほめてあげましょう。

【さらに工夫して…】

- 楽しい盛り付けで

野菜の型抜きをしたり、ケチャップやソースで絵を描いたり…。お子さまランチのようにしてみましょう。 - いつもと違う味付けに

ケチャップやマヨネーズなどで味付けしたり、切り方や調理法で食感を変えたりして工夫しましょう。

Vol.15 離乳食を楽しもう・夏野菜で離乳食「乳児期の食育」 広報いせはら8月1日号

離乳食は、母乳やミルクを飲んでいた赤ちゃんが、固さや形のある食事に慣れていくための食事です。離乳食作りは最初は大変ですが、赤ちゃんが食べることの喜びを知るためには、大切なことといえます。旬の夏野菜を使って、おいしい離乳食を作りましょう。

今回は、かぼちゃを使った離乳食を紹介します。かぼちゃは甘みがあり、赤ちゃんが好きな素材です。

- ゴックン期(5~6か月)

《かぼちゃのペースト》

かぼちゃ(黄色い部分)15gをゆでてすりつぶし、ゆで汁でなめらかにのばす。おかゆに混ぜたり、少量のミルクでのばすのもよい。 - モグモグ期(7~8か月)

《ツナかぼちゃの煮物》

かぼちゃ20gとツナ10gを鍋に入れ、かぶるくらいの水を入れて煮て、食べやすいようにつぶす。 - カミカミ期(9~11か月)

《かぼちゃボール》

かぼちゃ30gをゆでてつぶし、カッテージチーズ小さじ1を加え混ぜ、小さなだんご状に丸める。

かぼちゃはゆでてから、皮を除いたものをそのまま、またはつぶしたものを冷凍用の保存バックに入れておくと便利です。市販の冷凍かぼちゃやベビーフードを使っても手軽にできます。

市では離乳食教室や電話相談も行っています。お気軽にご利用ください。

Vol.14 元気な赤ちゃんを産むために 「妊娠期の食育」 広報いせはら7月1日号

これからの暑い時期、誰でも食欲が低下するときがあります。特に妊娠中は、胃のもたれや吐き気で思うように食事ができなくなったり、便秘や身体が疲れやすくなったりします。

食欲が低下しているときは、規則正しい食事をすることで解消する場合もあります。しかし、つわりがひどく食事が進まないときは、無理をせず食べられるものを食べたいときに、少しずつ食べるようにしましょう。簡単に食べられるビスケットやクッキー、サンドイッチなどを用意しておくと便利ですね。暑い季節は、酢の物やかんきつ類など酸味のあるものもおすすめです。

また、妊娠中は便秘になりやすいので、積極的に食物繊維を取りましょう。緑黄色野菜や根菜、豆類、海草類は繊維が多く、おすすめの食品です。毎日決まった時間にトイレに行く習慣を身に付けることや、散歩など適度に運動することも便秘の予防によいでしょう。

元気な赤ちゃんを産むためには、家族や身近な人の協力も大切です。思いやりの一言やちょっとした手助けが、妊婦さんのつらさを和らげ、楽しいマタニティ生活を送ることにつながります。さあ、夏を一緒に乗り切りましょう。

Vol.13 今日は何の日?~市民朝市で「旬」な食材を 6月は「食育月間」~ 広報いせはら6月1日号

25年前から始まった「伊勢原市民朝市」は、毎月第1日曜日の午前6時(11~3月は6時30分)から、市役所一般駐車場で開催されています。早朝にもかかわらず、毎回多くの人で賑わっています。

この朝市には、伊勢原の地場産野菜や果樹、鶏卵、相模湾で捕れた魚のほか、落花生や漬け物など、新鮮で安全・安心な地場産品が所狭しと並んでいます。販売しているのは、生産した農家の人。おいしい食べ方なども教えてもらえます。

「身土不二(しんどふじ)」という言葉を聞いたことはありますか。身体(身)と環境(土)は密接なものという考えです。暑い地域や季節には身体を冷やす作物が取れ、逆に、寒い地域や季節には身体を温める作物が取れます。その土地のエネルギーを植物が吸収し、それを私たちが身体に取り込む。土地、環境と人間は切り離せないことがわかります。

この伊勢原で健康に暮らすには、伊勢原で育った「旬」の食べ物をいただくといいかもしれませんね。

朝市で手にした地場産のおいしい「旬」の食材で料理を作り、生産者の顔を思い出しながら、家族で食事をするのはいかがですか。

Vol.12 今日は何の日?~毎月19日は「食育の日」~ 広報いせはら5月1日号

世の中にはいろいろな記念日があります。5月は、ゴールデンウィークに憲法記念日(3日)、こどもの日(5日)、ほかにも母の日(13日)、ごみゼロの日(30日)など皆さんもよく知っている記念日があります。ほぼ毎日なにかの記念日になっているようです。

ところで19日は、何の日か知っていますか。平成18年からスタートした「食育の日」です。多くの人に「食」の興味や関心を持ってもらおうと、内閣府が毎月19日を「食育の日」と定めました。

食事は毎日のことだけに、かえって意識が薄れてしまいがちです。月に1回、食育の日に、毎日の食事について家族や友人と話し合ってみませんか。

食育は子どもを中心に、それを取りまく家族や地域のおとながみんなで取り組むことが大切です。特に来月6月は「食育月間」。ご家庭でも、何か“食”への関心を高める取り組みを考えてみませんか。

あなたの「食育の日」の目標を記入してみましょう。たとえば…

- 家族そろって食事をする

- 新しいメニューに挑戦する

- お菓子の量に気を付ける

など。

Vol.11 食事を味わって食べていますか 広報いせはら4月1日号

- よくかんで食べていますか

- うす味を心掛けていますか

- 塩辛い食品、味の濃い料理を取りすぎていませんか

- 野菜をたっぷり使った副菜を1日1食以上食べていますか

「はい」がいくつありましたか。

今回のテーマは「食事を味わって食べる」。平成19年度の食育通信では、このテーマを中心に情報を発信していきます。

「食事を味わって食べる」第一歩は、よくかんで食材のうま味を感じること。

わたしたちは“五感”を使って料理を味わっています。お肉の焼ける音(聴覚)で食欲が増した経験はありませんか。料理の香り(嗅覚)や彩りのよい料理(視覚)で、食事の楽しみが倍増します。そして、固い・やわらかい、温かい・冷たいなどの食感(触覚)。よくかんで食材自体を楽しみましょう。

また、料理の味付け(味覚)も大切です。濃い味付けは、食材そのものの味わいを損ねてしまいます。特に塩味に注意しましょう。塩は果物や芋類の変色を抑える、生野菜をしんなりさせる、肉や魚の水分を保つなど、味付け以外でも重要な役割を持ちます。ただ、塩分の取り過ぎで、むくみやすくなったり、血圧が高くなったりする人もいます。

一般的に、外食や販売されているお総菜は味が濃くなりがち。「外食やお総菜よりもちょっと薄め」を、基本にしてみましょう。そして、手作り料理をゆっくりと家族みんなで味わう、そんな食生活をめざしてみませんか。